集大家书法 , 书法家学习创作站

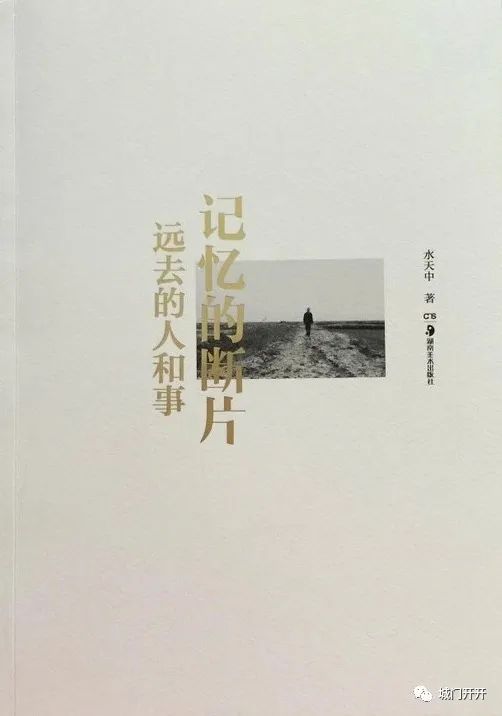

摘要: 作者:杨卫水天中生于1935年,与我父亲同庚,且和我父亲一样,竹清松瘦,性格内敛。因此,我对他有一种天然的亲近感。不过,就出身而论,水天中与我父亲却是天壤之别。相比我的父亲从乡村考

水天中生于1935年,与我父亲同庚,且和我父亲一样,竹清松瘦,性格内敛。因此,我对他有一种天然的亲近感。

不过,就出身而论,水天中与我父亲却是天壤之别。相比我的父亲从乡村考上师范才改换门楣,水天中可谓龙血凤髓。他出身书香门第,其父水梓先生,清末考上北京法政学堂,曾留学欧美,后任甘肃省立第一中学校长、甘肃省政府代理秘书长、甘肃省教育厅厅长等职,为民国时期西北的一代名儒。水天中在这样的家庭氛围中长大,受父亲的影响与传统文化的滋养,自然是冰清玉洁,拥有一种高贵的血统。这从他后来为人的秉公任直和做学问的严谨求真等方面,都能够反映出来。

据水天中自己透露,他儿时酷爱文学,意欲向文学方面发展,但在上大学时,却被保送到了西北军政大学艺术学院,也就是今天的西安美术学院。因此,阴差阳错,原本喜欢文学的水天中,却因为自己的绘画特长,一脚踏进了美术界。说起来,这也是人生的宿命。不过,水天中虽然大学就读的是美术专业,与文学失之交臂,但文学爱好却伴其一生,构成了他人生的底蕴与人格的修养。

俄裔美籍画家尼古拉·费申说过:“一个人的精神基础在儿童时代开始奠定,并和周围环境一起成长直到老去。”对于水天中而言,后来转向美术理论,应该说,与他儿时打下的文学功底不无关系。

1955年,水天中大学毕业,分配至甘肃省文化局工作。正当他踌躇满志,准备施展自己的才华时,一场厄运不期而至。1957年,受“反右运动”冲击,水天中被下放河西走廊西端的玉门花海子农场劳动改造,经历了一系列坎坷与磨难。然而,对于这段苦难经历,水天中却泰然接受,不仅没有放弃自己的信念,而且还将其转换成了不断前行的动力。

法国作家巴尔扎克说过:“苦难是人生最好的老师。” 对于水天中而言,他被下放农场劳动,反使其更加深刻地认识了中国社会。水天中转到美术理论后,总是能够将理论问题联系到人性,深刻地揭示出艺术风格变化的背后动因与精神诉求,我认为,就是受益于他的苦难经历。可以说,是苦难赋予了水天中对问题的理解深度,也是苦难使他对所有人的历史遭遇都能够身临其境、感同身受。

动乱的结束,对于水天中来说,是一个峰回路转的机遇。继1977年国家恢复高考后,中国艺术研究院也于1979年向全国招收美术理论专业的研究生。远在甘肃平凉某中学任美术老师的水天中,得益于这个机会,从西北考入北京,成了中国艺术研究院的首届硕士研究生。自此,水天中依托于中国艺术的最高研究机构——中国艺术研究院,开始介入中国现代美术思潮,在梳理历史文脉的同时,也不断撰文参与创作现场,为中国新艺术的滥觞做了许多理论奠基工作。

从中国艺术研究院获得硕士学位后,水天中被留院工作,成了中国艺术研究院承前启后的学术中坚。此后,他担任过中国艺术研究院美术研究所所长,《中国美术报》主编、《美术史论》主编等职,为美术界的思想解放,以及“85美术新潮”的兴起,贡献了巨大力量。直至1989年,受“反自由化”运动的牵连,水天中被迫离开领导岗位,可以说,他不仅完整地参与了20世纪80年代,而且成了思想启蒙的一个标志。

20世纪90年代以后,水天中虽然不再担任中国艺术研究院美术研究所的领导职务,但他以学者身份介入艺术现场,更是焕发出了强大的思想活力。这期间,他不仅组织了不少重要展览,而且还出版了许多美术史和艺术理论著作,为中国当代美术的发展做了许多学术引领与人文铺垫工作。

我认识水天中,是新世纪以后,得益于中国美术批评家年会的机缘。此时的水天中,虽然早已是美术批评界的泰斗级人物,但一如继往地提掖后学,尤其是对于同样喜欢文学的我,给予了许多生活关照与思想启迪。当他得知我热衷于文献收藏后,不仅送了我好几本他的理论著作,而且还把他多年收集的艺术展览请柬,全部转赠给了我。我知道水天中退休后,曾把自己的所有藏书和部分文献捐给中国艺术研究院,手上资料已所剩无几。所以,他将仅存的一些展览请柬,送给非亲非故的我,让我受宠若惊,感到了责任重大。

水天中将自己多年的积累和收藏,交付给我这个批评界的后学,当然不是为了让我延续他的收藏,而是一种历史的嘱托。这就像诸葛亮赠兵书给姜维一样,包含了思想的继承与人格的信任。

十九世纪法国历史和政治学家托克维尔说过:“当过去不再昭示未来,心灵便在黑暗中行走。”可见,历史的传承多么重要,抑或可以成为现实的航标与未来的指路明灯。从这个意义上说,我要感谢水天中,感谢他为我留下许多艺术史的凭证,从而为步其后尘的我,铺垫了批评的理路,指明了思考的方向。

2022.11.20于北京通州

(